Da die Ursprünge der Kritik an der Evolutionstheorie in den meisten Fällen an einem generellen Unverständnis zu liegen scheinen, werde ich im Folgenden versuchen, die Basics einfach und leicht verständlich zu erklären. Zu oft hört man von Atomen, die zufällig aufeinandertreffen und plötzlich hochkomplexe DNA bilden sollen. Oder von Giraffen, die sich plötzlich in Elefanten oder Wale verwandeln. Von Affen, die irgendwann keine Lust mehr auf Bananen hatten und einfach zu Menschen wurden. Wer solche Sätze in die Welt setzt beweist damit eigentlich nur, dass der das Objekt seiner Kritik nicht im Ansatz verstanden hat. Daher nun die Grundlagen, Rückfragen und Kommentare sind gerne gesehen:

Die DNA

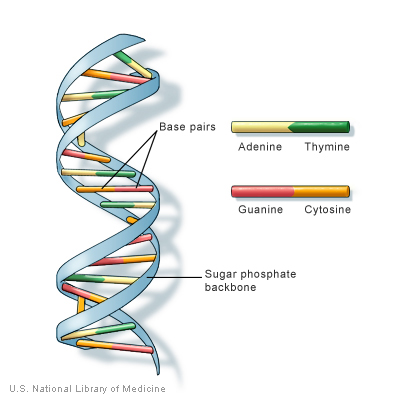

Jedes Lebewesen wird wesentlich von einem Molekül definiert: der DNA oder Desoxyribonucleic acid (zu deutsch: DNS oder Desoxyribonukleinsäure). In diesem ist in Form von verschiedenen Basenpaaren eine gewaltige Menge Information gespeichert, die man mit einem Bauplan des Lebewesens vergleichen kann. Jedes Lebewesen verfügt über eine einzigartige DNA, die sich in jeder Körperzelle befindet und dort die Synthese von verschiedensten Stoffen steuert.

Der DNA-Doppelstrang: die Basenpaare in der Mitte enthalten die Erbinformation

Die Mutation – der “Zufall”

Bei jeder Zellteilung wird die DNA kopiert, damit sie in beiden Tochterzellen vollständig vorhanden ist. Dieser Vorgang wird von Enzymen bewerkstelligt, die den Doppelstrang zunächst in zwei Einzelstränge aufspalten. Da jeder dieser Einzelstränge komplementär zum anderen ist, also quasi ein Spiegelbild darstellt, reicht es aus, an beide Stränge die passenden Basen anzusetzen, um zwei neue Doppelstränge zu erhalten, die genau identisch sein sollten. Sollten, denn beim Kopieren von mehreren hundert Millionen Basenpaaren treten zwangsläufig Fehler auf. Die werden zwar zum Großteil durch spezialisierte Reparaturenzyme wieder beseitigt, doch ein paar Fehler bleiben immer. Neben diesen Kopierfehlern gibt es weitere Faktoren, die die DNA verändern bzw. mutieren können. Innere Einflüsse wie Freie Radikale, besonders reaktionsfreudige Moleküle, haben ebenso eine mutagene Wirkung auf die DNA wie äußere Einflüsse, z.B. bestimmte Strahlungsformen und Chemikalien. Diese Faktoren wirken auf die DNA aller Lebewesen. Bei Lebewesen wie uns Menschen, die sich nicht durch Klonung vermehren, kommt bei der Fortpflanzung ein weiterer Faktor hinzu: die DNA der Elternteile vermischt sich.

Der Genpool

All diese Einflüsse haben zur Folge, dass jedes Lebewesen einer Gruppe eine eigene, einzigartige DNA besitzt, die es von allen anderen unterscheidet. Und all diese unterschiedlichen DNA-Varianten in der Gruppe, der Population, bilden ihren sogenannten Genpool.

Die Selektion

Dieser Begriff beschreibt das vielzitierte Überleben des Stärkeren. Das allmähliche Sterben der Individuen bzw. das allmähliche Aussortieren der DNA-Varianten aus dem Genpool einer Population, die nicht gut an ihre Umwelt angepasst sind, das ist die Selektion. So überleben bei begrenzen Ressourcen immer nur die Individuen, die am besten mit ihrer Umwelt zurechtkommen. Die weniger gut angepassten Individuen pflanzen sich im Schnitt weniger oft fort, weil sie z.B. schlechter Nahrung finden, mit Witterungsbedingungen nicht zurechtkommen und vor dem Fortpflanzungsalter sterben. Oder nach der Fortpflanzung schlechter für den Nachwuchs sorgen können. Auf lange Sicht besteht die Population also aus immer besser angepassten Lebewesen, der Genpool, der ja für die DNA der gesamten Gruppe steht, verändert sich.

Der Gendrift

Ein weiterer, wichtiger Mechanismus, der eine Population verändern kann, ist der Gendrift. Bei jeder Fortpflanzung werden die Merkmale der Eltern, die Allele, zufällig zu einem neuen Genom zusammengewürfelt. Dabei kann es passieren, dass sich bestimmte Merkmale gar nicht vererben. Auf längere Sicht oder in einer kleinen Population kann dies, sofern es nach und nach bei allen Individuen geschieht, dazu führen, dass ein Merkmal völlig verschwindet. Es ist sogar möglich, dass sich durch die Weitergabe einiger Allele in einem Teil der Gruppe und dem Verschwinden dieser Merkmale aus dem anderen Teil der Gruppe zwei unterschiedliche Populationen bilden. Bei größeren Gruppen ist dies aber eher unwahrscheinlich. Interessant wird der Gendrift zum Beispiel bei Katastrophen, die einen Großteil der Population auslöschen. Übrig bleiben nur wenige Individuen, die vielleicht nicht dem genetischen Mittelmaß der ursprünglichen Gruppe entsprechen. Sie und ihre Nachkommen erfahren in einem solchen Fall eine starke Veränderung des Genpools in einem sehr kurzen Zeitraum.

Eine neue Art

…ist definiert als eine Population, die sich genetisch nicht mit anderen Populationen kompatibel ist und sich nur untereinander fortpflanzen kann. Doch wie kann eine völlig neue Art entstehen? Die beiden letztgenannten Punkte sind dafür verantwortlich. Durch den unwahrscheinlichen Fall einer Auseinanderentwicklung zweier Gruppen in einer Population per Gendrift. Oder das Eintreten eines Ereignisses, das einen großen Teil der Population und damit auch die meisten Genvarianten auslöscht und damit den Genpool drastisch verändert. Auch die räumliche Trennung einer Population in unterschiedliche Ökosysteme wie z.B. das Wegfallen einer Landbrücke zwischen zwei Inseln kann eine neue Art hervorbringen. Die Selektion sorgt in jedem der beiden nun von einander getrennten Lebensräume dafür, dass nur die angepassten Individuen überleben. Unterscheiden sich diese Lebensräume, überleben jeweils andere DNA-Varianten und die Genpools der beiden neuen Populationen entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Bis hin zu einem Punkt, an dem sich die DNA der beiden Gruppen so weit unterscheidet, dass eine Fortpflanzung mit der jeweils anderen Gruppe nicht mehr möglich ist…